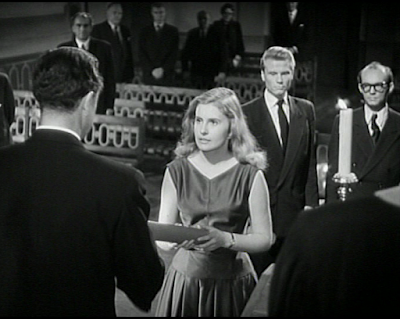

Inhalt: Helene Willfüer (Ruth Niehaus) wird feierlich die

Doktorwürde von Professor Matthias (Hans Söhnker) verliehen – ein nicht

selbstverständliches Ereignis. Zwar erweckte Helene sofort große Aufmerksamkeit

bei ihrem Doktor-Vater, der die intelligente, engagierte junge Frau zu sich als

Assistentin ins Forschungslabor holte, aber ihr Auftauchen setzte unaufhaltsame

Prozesse in Gang. Yvonne Matthias (Elma Karlowa), die Ehefrau des Professors, erkennt in ihr sofort eine Nebenbuhlerin.

Nicht nur, dass ihr Mann viel Zeit

mit ihr im Labor verbringt, mehr noch ärgert Yvonne, dass Helene sich mit Dr. Reiner (Erik

Schumann) anfreundet, einem Arzt, der wie sie der Musikleidenschaft frönt. Unglücklich in ihrer Ehe, war sie mit Dr. Reiner ein Verhältnis eingegangen. Doch im Gegensatz zu ihr leidet der junge Arzt, der sich selbst Schmerzmittel injiziert, an dieser Situation. Für ihn ist Helene ein Hoffnungsschimmer und er verliebt sich in die junge Frau. Sie scheint seine Gefühle zu erwidern, aber tatsächlich versucht sie nur ihre Gefühle für den Professor zu vergessen…

Ein großer Teil der in den 50er Jahren in Deutschland

herausgekommenen Filme waren Remakes früher Tonfilme, häufig stammten die

ersten Kinofassungen populärer Literatur noch aus der Stummfilmzeit. Auch

"Studentin Helene Willfüer", basierend auf dem 1928 erschienenen

Roman "Stud. chem. Helene Willfüer" von Vicki Baum, führt unmittelbar

zurück in die Zeit der Weimarer Republik, erlebte 1930 am Ende der

Stummfilm-Ära eine erste Verfilmung mit Olga Tschechowa in der Hauptrolle, und

steht doch exemplarisch für das Frauenbild der 50er Jahre, das sich in den drei

Jahrzehnten zuvor nur wenig gewandelt hatte. Autorin Vicki Baum, von deren

Romanen heute nur noch "Menschen im Hotel" (verfilmt USA 1932 und

Deutschland 1960) über einen gemäßigten Bekanntheitsgrad verfügt, verdankte

"Stud. chem. Helene Willfüer" ihren Aufstieg zu einer der

erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Weimarer Republik. Ihr blieb die

Anerkennung der seriösen Literaturkritik zwar verwehrt, aber ihre der

Unterhaltungsliteratur zugeordneten Bücher gestatten heute noch einen

authentischen Blick in den damaligen Zeitgeist.

"Stud. chem. Helene Willfüer" entstand in der Phase

einer "neuen Sachlichkeit" nach dem 1.Weltkrieg und zeichnete das

Bild einer selbstständigen Frau, die Wert auf ein modernes, an pragmatischen

Gesichtspunkten orientiertes attraktives Äußeres legte und trotz eines

unehelichen Kindes ihr Studium zu Ende führte, um einem Beruf nachzugehen.

Damit berührte Vicki Baum zwar Tabus, bewies aber Gespür für eine Gesellschaft

im Wandel - ein Grund für ihren Erfolg, neben ihrem Geschick auch konservative

Gemüter mit einem Ende zu befriedigen, das den Status quo wieder herstellte. Diese

unentschiedene Haltung wurde ihr zwar vorgeworfen, lässt aber übersehen, wie

sehr allein schon die Schilderung einer versuchten Abtreibung provozierte. Nicht

nur in den 20er Jahren, auch der Drehbuch-Fassung zu Rudolf Jugerts Film ist

dieser Kompromiss anzumerken, denn Mitte der 50er Jahre galten die in "Stud.

chem. Helene Willfüer" publikumswirksam ausgebreiteten Lebensumstände

einer jungen Studentin keineswegs als opportun. Im Gegenteil hatte die Zeit des

Nationalsozialismus die vorsichtige Emanzipationsbewegung der 20er Jahre wieder

zurückgeworfen.

„Die ist richtig – mit dem Einen kommt sie, mit dem Anderen

geht sie“

Mit dieser wenig anerkennend gemeinten Aussage stand die

Konzertbesucherin sicherlich nicht allein. Helene Willfüer (Ruth Niehaus) war

in Begleitung ihres Doktor-Vaters Professor Matthias (Hans Söhnker) zum

Konzert-Saal gekommen, um diesen gemeinsam mit dem Arzt Dr. Rainer (Erik

Schumann), der zuvor als Dirigent das Konzert gegeben hatte, wieder zu

verlassen. Eine Frau riskierte schnell ihren „guten Ruf“, doch Ruth Niehaus erwies

sich als Idealbesetzung zwischen größtmöglicher Ernsthaftigkeit und einem frei

bestimmten Leben. Wie schon in ihrer ersten Hauptrolle im Heimatfilm „Rosen

blühen auf dem Heidegrab“ (1952) blieb ihre Sexualität hinter ihrem so schönen,

wie züchtigen Äußeren nur unterschwellig spürbar und wirkte sie im Umgang mit

den beiden Männern nie berechnend. Diese Position nahm Elma Karlowa als Yvonne

Matthias ein, die Ehefrau des Professors, die ihn nicht nur mit Dr.Rainer betrügt,

sondern alles unternimmt, um die Nebenbuhlerin Helene Willfüer auszuschalten. Karlowa,

die schon in „Rosenmontag“ (1955) an der Seite von Ruth Niehaus spielte, gab hier

den weiblichen Antipoden und schuf damit erst den Freiraum für Willfüers den

damaligen Regeln widersprechendes Verhalten.

Es ist Jugert und seinem Drehbuchautoren Frederick Kohner

hoch anzurechnen, dass sie diese negativ besetzte Figur nicht vollständig demontierten,

sondern in ihrer Emotionalität menschlich nachvollziehbar werden ließen. Es

bleibt der Moment in Erinnerung, in dem sie ihre Einsamkeit an der Seite eines

Ehemanns ausdrückt, für den sie ihre Karriere als Musikerin aufgab, der seine

Zeit aber am liebsten im Forschungslabor verbringt. Hans Söhnker, in den 50er

Jahren prädestiniert für die Rolle des älteren Liebhabers („Männer im

gefährlichen Alter“ (1953)), kann hier nur schwerlich vermitteln, wie es zu der

Verbindung zu der sehr emotionalen Musikerin gekommen war. An Karlowas Seite

wirkt er als Forscher seltsam passiv, fast schon hilflos gegenüber dem exaltierten

Verhalten seiner Ehefrau. Wirklich konsequent ist er nur gegenüber Helene

Willfüer, die er nicht nur sofort als Assistentin zu sich ins Labor holt,

sondern niemals Zweifel an ihr äußert – weder als sie wegen Mordverdachts

verhaftet wird, noch als sie ein uneheliches Kind bekommt.

Diese Idealisierung eines gereiften, hoch angesehenen Mannes,

dessen Haltung außerhalb der vorherrschenden Meinung stand, hatte schon in

Baums Roman die Funktion, eine größere Akzeptanz beim Leser für die

Protagonistin zu erzeugen – und sorgte letztlich auch für deren Legitimation. Jugert

deutete dieses Ende im Gegensatz zu Vicki Baum nur an, aber er blieb der

Romanvorlage in ihrem unterhaltenden Charakter treu. Besonders Harald Juhnke

als Kommilitone Meier und Ina Peters als quirlige Mitbewohnerin nehmen der

Handlung viel von ihrer Ernsthaftigkeit. Wenn Juhnke sich den Säugling packt,

um ihn mit modernen Methoden zu windeln, hat der Zuschauer schon fast

vergessen, dass Helene Willfüer den Heiratsantrag des Kindsvaters ablehnte,

weil sie ihre Karriere nicht als Ehefrau eines Landarztes aufgeben wollte,

sondern stattdessen vorhatte, das Kind, von dem er nichts wusste, abzutreiben.

Die von Erik Schumann gespielte tragische Rolle des jungen

Arztes, der lieber Musiker geworden wäre als die Familien-Tradition als Landarzt

fortzusetzen, wurde in Jugerts Film zusätzlich in Richtung einer

Kriminalhandlung gewichtet. Nach dem abgelehnten Heiratsantrag stirbt er durch

eine Injektion, wofür Helene Willfüer verantwortlich gemacht wird, die den

Toten auffindet. Die gesamte folgende nicht in Baums Roman enthaltene Gerichtssequenz

wirkt übertrieben und sollte nur von den tatsächlichen Inhalten ablenken. Der

Betrachter weiß, dass Helene unschuldig ist, aber Jugert überspielte damit die

Zeit ihrer Schwangerschaft, die sie im Gefängnis verbringt, so wie der

uneheliche Verkehr zwischen ihr und dem Verstorbenen zuvor nur angedeutet

wurde. Auch von Seiten der Bevölkerung sind kaum kritische Stimmen zu hören. Einmal

deutet Helene kurz an, dass sie wegziehen will, weil sie die unausgesprochenen

Vorwürfe spürt, aber näher konkretisiert der Film das nicht.

Die Absicht dahinter liegt auf der Hand. Regisseur und Autor

vermieden negativ besetzte Details, um die Identifikation mit der Hauptfigur

aufrecht zu erhalten. Kombiniert mit einer Vielzahl an unterhaltsamen Elementen

wurde der eigentliche Handlungsschwerpunkt relativiert, wodurch Helene Willfüers

für die damalige Zeit ungewöhnlich mutige Konsequenz fast einen nebensächlichen

Charakter erhielt. Das nahm „Studentin Helene Willfüer“ zu Unrecht die

Reputation, denn gerade die Vorsicht, mit der Rudolf Jugert seine Handlung

vorantrieb, vermittelt, wie gewagt es in den 50er Jahren noch war, eine selbstbewusst

und eigenständig agierende Frau in den Mittelpunkt eines Unterhaltungsfilms zu

stellen.

"Studentin Helene Willfüer" Deutschland 1956, Regie: Rudolf Jugert, Drehbuch: Frederick Kohner, Vicki Baum (Roman), Darsteller : Ruth Niehaus, Hans Söhnker, Elma Karlowa, Erik Schumann, Harald Juhnke, Otto Wernicke, Laufzeit : 97 Minuten

weitere im Blog besprochene Filme von Rudolf Jugert: