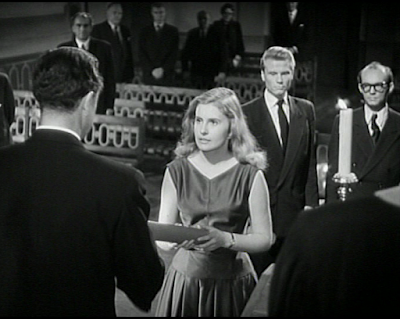

Inhalt: Nachdem der Stadtschulrat sie kaum zu Wort kommen

ließ, sondern ihr vermittelt hatte, dass er ihr nach zweimaligem Verstoß gegen

die Vorschriften nur auf Grund des Lehrermangels eine weitere Chance gibt, führt

Frau Dr. Burkhardts (Ruth Leuwerik) Weg direkt zum Schiller-Gymnasium, wo

Direktor Cornelius (Hans Söhnker) über sie befinden soll. Dieser erweist sich

als so autoritär, wie humorvoll, und nimmt sie gerne als einzige Frau ins

Kollegium auf. Einzig hat er Bedenken, die Mathematik- und Physik-Lehrerin ausgerechnet

bei der Oberprima einsetzen zu müssen.

Eine unbegründete Sorge, denn die junge Frau weiß sich

durchzusetzen, stellt aber im Gegenteil schnell fest, dass die Klasse in

Richtung Abitur-Prüfung hinter dem Lehrplan liegt. Zudem trifft sie in der nahe

gelegenen Pension von Frl. Richter (Agnes Windeck) zu ihrer Überraschung auf

einen der Schüler - Martin Wieland (Christian Wolff), dessen getrennt lebende

Eltern sich nur finanziell um ihren Sohn kümmern. Aus Frau Dr. Burghardts Sicht

ein unhaltbarer Zustand, der ihre Aufgabe zusätzlich erschwert.

Eine unbegründete Sorge, denn die junge Frau weiß sich

durchzusetzen, stellt aber im Gegenteil schnell fest, dass die Klasse in

Richtung Abitur-Prüfung hinter dem Lehrplan liegt. Zudem trifft sie in der nahe

gelegenen Pension von Frl. Richter (Agnes Windeck) zu ihrer Überraschung auf

einen der Schüler - Martin Wieland (Christian Wolff), dessen getrennt lebende

Eltern sich nur finanziell um ihren Sohn kümmern. Aus Frau Dr. Burghardts Sicht

ein unhaltbarer Zustand, der ihre Aufgabe zusätzlich erschwert. |

| Ruth Leuwerik 1924 - 2016 |

Schon in den 70er Jahren, als meine Kino-Sozialisation begann, gehörte Ruth Leuwerik zu den vergangenen Stars. Seit 1963 war sie kaum noch im Kino zu sehen, auch ihre TV-Präsenz blieb auf wenige Rollen beschränkt. Wiederholt wurden vor allem ihre Adels-Rollen in "Königliche Hoheit" (1953) und "Königin Louise" (1957), jeweils an der Seite von Dieter Borsche, mit dem sie damals ein "Traumpaar " bildete. Dass zwischen beiden Filmen vier Jahre lagen - im damaligen Filmgewerbe eine Ewigkeit - und diese Rollen eher untypisch für beide Darsteller waren, wurde ignoriert. Dieser Eindruck blieb auch an mir haften und den jetzigen Nachrufen zu ihrem Tod ist dieser Einfluss noch immer anzumerken.

Inzwischen wird die Modernität ihrer Frauenrollen und ihr selbstbestimmtes Auftreten zwar wieder betont, aber die dazu gehörigen Filme sind größtenteils in Vergessenheit geraten - auch weil sich die damalige Tragweite nicht mehr ermessen lässt. Themen, wie die Pädagogik-Diskussion in "Immer wenn der Tag beginnt" wirken inzwischen veraltet, auch lassen sich manche Konzessionen ans Publikum hinsichtlich der emanzipatorischen Ausrichtung nicht übersehen. Filme wie Käutners "Die Rote" (1962), die darauf verzichteten, sind bis heute aus der Öffentlichkeit verschwunden. Tatsächlich ist Ruth Leuweriks Schönheit und ihr Spiel auch gemessen an heutigen Klischees von Unabhängigkeit und Eigenständigkeit geprägt. Es gilt mehr denn je, sie wieder zu entdecken.

Die knapp 30 Filme, die Ruth Leuwerik während ihrer Kino-Karriere

zwischen 1952 und 1963 drehte, besitzen eine bemerkenswerte Signifikanz -

ihre Beschränkung auf eine überschaubare Anzahl an Regisseuren, mit denen sie wiederholt zusammenarbeitete,

nahm einen fast symmetrischen Verlauf. Ihr Karrierebeginn stand unter dem Einfluss von Helmut Käutner und

dessen künstlerischem Umfeld. Nach Harald Braun ("Vater braucht

eine Frau" (1952) und "Königliche Hoheit" (1953)), häufiger

Produzent von Käutners Filmen, und dessen früheren Regie-Assistenten Rudolf

Jugert („Ein Herz spielt falsch“, 1953), besetzte Käutner selbst Ruth

Leuwerik in der Hauptrolle zwei seiner Filme („Bildnis einer Unbekannten“ (1954) und "Ludwig II: Glanz und Elend eines

Königs" (1955)). Auch gemeinsam mit Rolf Thiele entstand ein früher Film

("Geliebtes Leben" (1952)).

Die knapp 30 Filme, die Ruth Leuwerik während ihrer Kino-Karriere

zwischen 1952 und 1963 drehte, besitzen eine bemerkenswerte Signifikanz -

ihre Beschränkung auf eine überschaubare Anzahl an Regisseuren, mit denen sie wiederholt zusammenarbeitete,

nahm einen fast symmetrischen Verlauf. Ihr Karrierebeginn stand unter dem Einfluss von Helmut Käutner und

dessen künstlerischem Umfeld. Nach Harald Braun ("Vater braucht

eine Frau" (1952) und "Königliche Hoheit" (1953)), häufiger

Produzent von Käutners Filmen, und dessen früheren Regie-Assistenten Rudolf

Jugert („Ein Herz spielt falsch“, 1953), besetzte Käutner selbst Ruth

Leuwerik in der Hauptrolle zwei seiner Filme („Bildnis einer Unbekannten“ (1954) und "Ludwig II: Glanz und Elend eines

Königs" (1955)). Auch gemeinsam mit Rolf Thiele entstand ein früher Film

("Geliebtes Leben" (1952)). Sieht man von dem früh verstorbenen Harald Braun ab, ließ

sie ihre Filmkarriere mit denselben Regisseuren Anfang der 60er Jahre wieder

ausklingen. Thiele drehte mit ihr "Auf Engel schießt man nicht"

(1960), Jugert "Die Stunde, in der du glücklich bist" (1961) und

unter Käutner spielte sie noch dreimal, darunter in „Die Rote“ (1962)

und "Das Haus in Montevideo" (1963). Einzig Alfred Vohrer konnte sie

noch für zwei spätere Kinofilme gewinnen („Und Jimmy ging zum Regenbogen“ (1971)). In den fünf Jahren zwischen diesen beiden Phasen - im Zenit

ihrer Popularität - arbeitete sie fast ausschließlich an der Seite von Wolfgang Liebeneiner. Nach dem großen Erfolg von "Die Trapp-Familie" (1956) und

"Königin Louise" (1957) entstanden bis 1960 ("Eine Frau fürs

ganze Leben") sieben gemeinsame Filme.

Sieht man von dem früh verstorbenen Harald Braun ab, ließ

sie ihre Filmkarriere mit denselben Regisseuren Anfang der 60er Jahre wieder

ausklingen. Thiele drehte mit ihr "Auf Engel schießt man nicht"

(1960), Jugert "Die Stunde, in der du glücklich bist" (1961) und

unter Käutner spielte sie noch dreimal, darunter in „Die Rote“ (1962)

und "Das Haus in Montevideo" (1963). Einzig Alfred Vohrer konnte sie

noch für zwei spätere Kinofilme gewinnen („Und Jimmy ging zum Regenbogen“ (1971)). In den fünf Jahren zwischen diesen beiden Phasen - im Zenit

ihrer Popularität - arbeitete sie fast ausschließlich an der Seite von Wolfgang Liebeneiner. Nach dem großen Erfolg von "Die Trapp-Familie" (1956) und

"Königin Louise" (1957) entstanden bis 1960 ("Eine Frau fürs

ganze Leben") sieben gemeinsame Filme. "Immer wenn der Tag beginnt" markiert als vierter

Film dieser Reihe zwar die Mitte ihres Schaffens, blieb aber im Schatten ihrer

großen Filmerfolge, obwohl George Hurdalek erneut das Drehbuch verfasste.

Diesmal orientierte er sich weder an einer Biografie ("Die

Trapp-Familie"), noch wählte er einen historischen Stoff wie in

"Königin Louise", sondern entwarf ein Gegenwarts-Szenario. Hurdalek -

1942 am Propaganda-Film "Fronttheater" beteiligt - , der als Co-Autor

vieler Käutner- und Jugert-Filme zum Bindeglied zwischen Früh- und Hochphase in

Ruth Leuweriks Karriere wurde, betrat damit keineswegs Neuland. Im Jahr zuvor

hatte er für das Drogen-Drama "Ohne dich wird es Nacht" (1956) das

Drehbuch geschrieben, wenige Jahre später folgte die gesellschaftskritische

Satire „Rosen für den Staatsanwalt“ (1959).

"Immer wenn der Tag beginnt" markiert als vierter

Film dieser Reihe zwar die Mitte ihres Schaffens, blieb aber im Schatten ihrer

großen Filmerfolge, obwohl George Hurdalek erneut das Drehbuch verfasste.

Diesmal orientierte er sich weder an einer Biografie ("Die

Trapp-Familie"), noch wählte er einen historischen Stoff wie in

"Königin Louise", sondern entwarf ein Gegenwarts-Szenario. Hurdalek -

1942 am Propaganda-Film "Fronttheater" beteiligt - , der als Co-Autor

vieler Käutner- und Jugert-Filme zum Bindeglied zwischen Früh- und Hochphase in

Ruth Leuweriks Karriere wurde, betrat damit keineswegs Neuland. Im Jahr zuvor

hatte er für das Drogen-Drama "Ohne dich wird es Nacht" (1956) das

Drehbuch geschrieben, wenige Jahre später folgte die gesellschaftskritische

Satire „Rosen für den Staatsanwalt“ (1959). „Immer wenn der Tag beginnt“ nahm sich scheinbar die seit

1956 populären „Halbstarken“-Filme zum Vorbild, die mit ihrem moralischen

Gestus auf die sich verändernden soziokulturellen Veränderungen in der

Bundesrepublik reagierten. Der damals 19jährige Christian Wolff spielte 1957

nach „Anders als du und ich“ und „Die Frühreifen“ schon seine dritte Rolle als

schwer erziehbarer Jugendlicher, dessen Zukunft wegen des behaupteten

moralischen Niedergangs gefährdet ist. Diesmal gab er den Oberprimaner Martin

Wieland, ein verwöhntes Scheidungskind, das alleine in einer nahegelegenen

Pension wohnt und seine um die Welt jettenden Eltern nur selten zu sehen

bekommt. Die „Schule am Harthof“ in München, deren moderne, transparente

Architektur von der jungen Demokratie, wie vom allgemeinen Unternehmergeist

zeugte, bildete den stimmigen Hintergrund für das mit souveräner Autorität von Oberstudiendirektor

Wolfgang Cornelius (Hans Söhnker) geleitete Jungen-Gymnasium.

„Immer wenn der Tag beginnt“ nahm sich scheinbar die seit

1956 populären „Halbstarken“-Filme zum Vorbild, die mit ihrem moralischen

Gestus auf die sich verändernden soziokulturellen Veränderungen in der

Bundesrepublik reagierten. Der damals 19jährige Christian Wolff spielte 1957

nach „Anders als du und ich“ und „Die Frühreifen“ schon seine dritte Rolle als

schwer erziehbarer Jugendlicher, dessen Zukunft wegen des behaupteten

moralischen Niedergangs gefährdet ist. Diesmal gab er den Oberprimaner Martin

Wieland, ein verwöhntes Scheidungskind, das alleine in einer nahegelegenen

Pension wohnt und seine um die Welt jettenden Eltern nur selten zu sehen

bekommt. Die „Schule am Harthof“ in München, deren moderne, transparente

Architektur von der jungen Demokratie, wie vom allgemeinen Unternehmergeist

zeugte, bildete den stimmigen Hintergrund für das mit souveräner Autorität von Oberstudiendirektor

Wolfgang Cornelius (Hans Söhnker) geleitete Jungen-Gymnasium.„Wir haben die jungen Menschen geistig fit zu machen – für die Wissenschaft, für ihren Beruf“

lautet sein Credo gegenüber der neuen Lehrerin Frau

Dr.Burkhardt (Ruth Leuwerik), die schon zweimal versetzt werden musste, weil

sie gegen Auflagen verstoßen hatte. Im Gegensatz zu ihren Vorgesetzten ist sie

der Meinung, dass der familiäre Hintergrund und damit die psychische Situation

eines Schülers bei der Beurteilung eines Vergehens mit berücksichtigt werden

sollte. Sie hatte einem Mädchen, das gestohlen hatte, nicht nur Geld geliehen,

sondern sie auch vor der Polizei geschützt, weil sie von ihren berufstätigen

Eltern vernachlässigt wurde. Cornelius argumentiert gegen diese Sichtweise mit

der schieren Anzahl an Schülern – bei 1600 Gymnasiasten sei es unmöglich, die

individuelle Situation des Einzelnen zu berücksichtigen. Einzig Disziplin sei

gefragt.

lautet sein Credo gegenüber der neuen Lehrerin Frau

Dr.Burkhardt (Ruth Leuwerik), die schon zweimal versetzt werden musste, weil

sie gegen Auflagen verstoßen hatte. Im Gegensatz zu ihren Vorgesetzten ist sie

der Meinung, dass der familiäre Hintergrund und damit die psychische Situation

eines Schülers bei der Beurteilung eines Vergehens mit berücksichtigt werden

sollte. Sie hatte einem Mädchen, das gestohlen hatte, nicht nur Geld geliehen,

sondern sie auch vor der Polizei geschützt, weil sie von ihren berufstätigen

Eltern vernachlässigt wurde. Cornelius argumentiert gegen diese Sichtweise mit

der schieren Anzahl an Schülern – bei 1600 Gymnasiasten sei es unmöglich, die

individuelle Situation des Einzelnen zu berücksichtigen. Einzig Disziplin sei

gefragt. Schon die Eingangssequenz, in der die Konfliktlinie zwischen

der damaligen Auffassung von konservativer und moderner Lehrmethodik gezogen

wurde, lässt deutlich werden, dass Hurdalek und Liebeneiner die Thematik nur

sanft ausloteten. Der Direktor wirkt trotz seiner autoritären Haltung

diskussionsbereit und die Mathematik- und Physik-Lehrerin legt höchsten Wert

auf gutes Benehmen. Einzig das Fehlverhalten von Eltern wird von ihr als

Ursache für die Probleme einzelner Schüler betrachtet – eine Mitte der 50er

Jahre aufkommende Meinung, als erste Tendenzen sich verändernder

Familienstrukturen, besonders hinsichtlich der Mutter-Rolle, spürbar wurden. Für

die peinlichste Situation des Films sorgt entsprechend Martin Wielands Mutter (Christl

Mardayn), die bei einem überraschenden Besuch ohne jegliches Feingefühl in eine

Jugend-Party platzt und ihren Sohn blamiert. Kein Wunder, dass er sich in seine

Lehrerin verliebt.

Schon die Eingangssequenz, in der die Konfliktlinie zwischen

der damaligen Auffassung von konservativer und moderner Lehrmethodik gezogen

wurde, lässt deutlich werden, dass Hurdalek und Liebeneiner die Thematik nur

sanft ausloteten. Der Direktor wirkt trotz seiner autoritären Haltung

diskussionsbereit und die Mathematik- und Physik-Lehrerin legt höchsten Wert

auf gutes Benehmen. Einzig das Fehlverhalten von Eltern wird von ihr als

Ursache für die Probleme einzelner Schüler betrachtet – eine Mitte der 50er

Jahre aufkommende Meinung, als erste Tendenzen sich verändernder

Familienstrukturen, besonders hinsichtlich der Mutter-Rolle, spürbar wurden. Für

die peinlichste Situation des Films sorgt entsprechend Martin Wielands Mutter (Christl

Mardayn), die bei einem überraschenden Besuch ohne jegliches Feingefühl in eine

Jugend-Party platzt und ihren Sohn blamiert. Kein Wunder, dass er sich in seine

Lehrerin verliebt. Abgesehen von dieser Szene, bleibt das auffälligste Merkmal

des Films seine Unauffälligkeit. Weder die Unterrichtsstunden mit der Oberprima

– seit der „Feuerzangenbowle“ (1944) klassischer Komödien-Stoff – noch deren

Jazz-Begeisterung wurden für zugespitzte Situationen genutzt. Konflikte

zwischen den Schülern gibt es nicht. Auf Sex oder Kriminalität, wie in den

„Halbstarken-Filmen“ üblich, wurde gänzlich verzichtet. Selbst der Tod eines

Schülers und das vom Hausmeister (Joseph Offenbach) entdeckte Tagebuch, in dem

Martin über seine Liebe zu seiner Lehrerin fantasiert, können kaum Dramatik

erzeugen. Innerhalb dieses unaufgeregten Szenarios wird schon die Entscheidung,

bei einer Beerdigung Jazz zu spielen, zum Wagnis. Dass ganz am Ende noch

Cornelius seine Studienrätin heiratet, kann nur als Konzession ans Publikum

verstanden werden. Angeblich hatten sie sich gleich zu Beginn ineinander

verliebt – zu spüren war es nicht.

Abgesehen von dieser Szene, bleibt das auffälligste Merkmal

des Films seine Unauffälligkeit. Weder die Unterrichtsstunden mit der Oberprima

– seit der „Feuerzangenbowle“ (1944) klassischer Komödien-Stoff – noch deren

Jazz-Begeisterung wurden für zugespitzte Situationen genutzt. Konflikte

zwischen den Schülern gibt es nicht. Auf Sex oder Kriminalität, wie in den

„Halbstarken-Filmen“ üblich, wurde gänzlich verzichtet. Selbst der Tod eines

Schülers und das vom Hausmeister (Joseph Offenbach) entdeckte Tagebuch, in dem

Martin über seine Liebe zu seiner Lehrerin fantasiert, können kaum Dramatik

erzeugen. Innerhalb dieses unaufgeregten Szenarios wird schon die Entscheidung,

bei einer Beerdigung Jazz zu spielen, zum Wagnis. Dass ganz am Ende noch

Cornelius seine Studienrätin heiratet, kann nur als Konzession ans Publikum

verstanden werden. Angeblich hatten sie sich gleich zu Beginn ineinander

verliebt – zu spüren war es nicht. Es ist diese untertemperierte Emotionalität, mit der „Immer wenn

der Tag beginnt“ besticht, der keinen Moment die im Zentrum stehende souveräne

Frauenrolle durch Gefühlswallungen diskreditierte. Sicherlich war das meist

respektvolle Auftreten sowohl des Lehrer-Kollegiums, als auch der Primaner

geschönt, so wie eine Frau innerhalb des männlich geprägten Umfelds im Film als

Ausnahme verstanden werden wollte, aber das lässt nicht übersehen, wie sehr

Ruth Leuwerik gegen damalige Klischees anspielte. Sie verband Schönheit,

Intelligenz, Humor und Selbstbewusstsein zu einer starken Persönlichkeit,

hinter der der sonstige Film nur eine Nebenrolle einnahm.

Es ist diese untertemperierte Emotionalität, mit der „Immer wenn

der Tag beginnt“ besticht, der keinen Moment die im Zentrum stehende souveräne

Frauenrolle durch Gefühlswallungen diskreditierte. Sicherlich war das meist

respektvolle Auftreten sowohl des Lehrer-Kollegiums, als auch der Primaner

geschönt, so wie eine Frau innerhalb des männlich geprägten Umfelds im Film als

Ausnahme verstanden werden wollte, aber das lässt nicht übersehen, wie sehr

Ruth Leuwerik gegen damalige Klischees anspielte. Sie verband Schönheit,

Intelligenz, Humor und Selbstbewusstsein zu einer starken Persönlichkeit,

hinter der der sonstige Film nur eine Nebenrolle einnahm."Immer wenn der Tag beginnt" Deutschland 1957, Regie: Wolfgang Liebeneiner, Drehbuch: George Hurdalek, Wolfgang Liebeneiner, Utz Utermann, Darsteller : Ruth Leuwerik, Hans Söhnker, Christian Wolff, Agnes Windeck, Friedrich Domin, Joseph Offenbach, Rex Gildo, Laufzeit : 96 Minuten

weitere im Blog besprochene Filme von Wolfgang Liebeneiner: