|

| Ingo Werner (Rainer Brandt) und Nachtclub-Boss Radebach (Reinhard Kolldehoff)... |

Inhalt: Wiederholt bereitet die Kommissarin der

Sittenpolizei Renate Petersen (Sibille Gilles) dem Nachtclub-Besitzer Radebach

(Reinhard Kolldehoff) mit ihren Razzien auf der Reeperbahn Ärger. Dessen

minderjährige Striptease-Tänzerinnen sorgen für gute Geschäfte, aber die

ständigen Durchsuchungen und Kontrollen vergraulen seine besten Kunden, auch

wenn Petersen ihm bisher noch nichts nachweisen konnte. Um bei Radebach dessen

Assistenten Jensen (Jürgen Feindt) auszustechen, schlägt der Szene-Fotograf Ingo

Werner (Rainer Brandt) vor, von Petersens 18jähriger Tochter Susanne (Suse

Wohl) Nacktfotos zu schießen. Damit könnte man die Kommissarin erpressen.

|

| ...lassen sich bei ihrem Erfolgsprogramm nicht gerne stören |

Radebach ist einverstanden, aber Werner überschätzt seine

Wirkung auf die 18jährige. Zwar streitet sich die Schülerin oft mit ihrer

strengen Mutter und hätte gerne mehr Freiheiten, aber nackt ausziehen will sie

sich vor seiner Kamera nicht. Deshalb lässt Werner sein Model Gerti (Dagmar

Lassander) auf das Mädchen los, die mit ihr früher in eine Klasse gegangen ist.

Ihr gelingt es Susannes Vertrauen zu gewinnen und geht mit ihr ohne Wissen der

Mutter abends in Radebachs Strip-Schuppen. Doch dann eskaliert die Situation…

St. Pauli - Sehnsuchtsort und moralischer Abgrund

Kein Ort steht mehr für den deutschen Erotik-Film der 60er Jahre. Die Geschichte der Reeperbahn als Vergnügungsmeile begann schon im 19.Jahrhundert, der deutsche Film brauchte bis in die 60er Jahre des 20.Jahrhunderts, bis er den Hamburger Stadtteil St. Pauli jenseits von Hans Albers-Lokalkolorit („Große Freiheit Nr.7“, 1944) als Handlungsort für sich entdeckte.

Zwar hatten einzelne Filmemacher schon zuvor hinter die Kulissen der verlockenden Reklameschilder gesehen, aber erst die fortschreitende Liberalisierung ließ den ungehinderten Blick auf eine Welt zu, die längst legendär war. Genauer - sich aus heutiger Sicht schon im Niedergang befand. Der Grund für die Konjunktur des Bordellviertels mit seinen vielfältigen Vergnügungs-Etablissements lag nicht in einer plötzlich ausgebrochenen Toleranz, sondern in dessen Stellvertreterrolle für die soziokulturellen Veränderungen nach dem Krieg. Die Halbwelt eignete sich vorzüglich für „Sex-and-crime“-Stories mit dezenten Nacktaufnahmen, kombiniert mit der Warnung vor den Folgen des moralischen Verfalls.

|

| Sittenpolizistin Petersen (Sibille Gilles) und Kommissar Torber (Günther Stoll) |

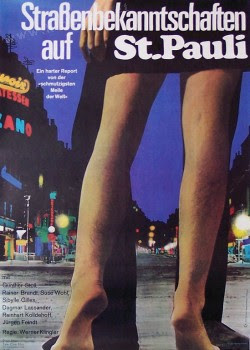

„Straßenbekanntschaften auf St Pauli“ sind diese

Voraussetzungen deutlich anzumerken. Schnell und preiswert setzte der Film auf

den damaligen Boom im jungen Erotik-Film, geschickt mit einem Filmtitel

werbend, der nur wenig mit der eigentlichen Story zu tun hatte. Anders als es

auch das Filmplakat suggerieren sollte, spielte Prostitution hier nur eine

Nebenrolle. Im Mittelpunkt stehen die Ereignisse in einer Striptease-Bar, in

der bevorzugt Minderjährige auftreten. Deren Besitzer Radebach (Reinhard Kolldehoff) bekommt deshalb regelmäßig Besuch von der Polizei. Zwar endeten die

Razzien bisher ergebnislos, da Jensen (Jürgen Feindt) - Radebachs „rechte Hand“

- die Mädchen immer rechtzeitig in einem Kellerversteck unterbringen konnte,

aber Renate Petersen (Sibille Gilles), die Kommissarin der Sittenpolizei,

beginnt zu nerven. Der einschlägig in der Szene bekannte Fotograf Ingo Werner

(Rainer Brandt) will Jensen bei Radebach ausstechen und versucht Susanne (Suse

Wohl), die 18jährige Tochter der Kommissarin, zu Nacktaufnahmen zu verführen,

um Petersen damit zu erpressen.

|

| Leider nur wenig St.Pauli Atmosphäre im... |

Trotz der Lichtreklame zu Beginn, Aufnahmen von der

Herbert-Straße und dem Hafengebiet wirkt der zentrale Handlungsort

austauschbar, könnte die Strip-Bar in jeder größeren Stadt gelegen sein. Anders

als bei Rolf Olsen („Der Arzt von St.Pauli“, 1968) oder Jürgen Roland

(„Polizeirevier Davidwache“, 1964), in deren Filmen die Reeperbahn die

heimliche Hauptrolle einnahm und immer Sympathien für die hier lebenden und

arbeitenden Menschen mitschwangen, ist das Viertel in „Straßenbekanntschaften

auf St Pauli“ ein von anonym wirkenden dunklen Gassen geprägter reiner Sündenpfuhl.

|

| ...Milieu (Jürgen Feindt mit honorigem Gast) |

Vielleicht war der geringe lokale Bezug zu St. Pauli auch den

begrenzten Produktionsmitteln zu verdanken.

1968 waren Schwarz-Weiß-Aufnahmen schon eine Ausnahme im

erotischen Film. Sie könnten auf eine frühere Entstehungszeit hinweisen. Dafür

spricht auch die Besetzung mit Günther Stoll, seit dem Durbridge-Dreiteiler

„Melissa“ (1966) zum Star aufgestiegen, und Dagmar Lassander, die parallel in

weiteren Erotik-Filmen („Andrea - wie ein Blatt auf nackter Haut“ (1968))

Hauptrollen spielte, bevor sie im italienischen Kino reüssierte, in eher

untergeordneten Rollen. Stoll bekam in der zweiten Hälfte des Films als

ermittelnder Kommissar zwar mehr Screentime, seine Figur blieb mit einem einzigen

coolen Gesichtsausdruck aber ohne charakterliche Tiefe, und Lassander als Model

Gerti stand story-technisch im Schatten der braven Susanne aus gutem

Kommissariat-Hause. Für Suse Wohl - im Gegensatz zu Dagmar Lassander auch nackt

zu sehen - blieb diese Rolle ihr einziger Film-Auftritt. Ein Wechsel in der

Besetzung hätte „Straßenbekanntschaften auf St Pauli“ gut getan, aber

vielleicht wirkte Lassander zu lasziv für eine Schülerin, die dank der

Versuchungen einer liberalen Moderne auf die schiefe Bahn gerät.

|

| Für die brave Susanne (Suse Wohl)... |

Drehbuchautor Jürgen Knop besaß Erfahrungen im Genre („Treibgut

der Großstadt“, 1967) und war wenig später am großartigen „Mädchen mit Gewalt“

(1970) beteiligt, aber in „Straßenbekanntschaften auf St.Pauli“ gelang die

Mischung aus Sex-, Kriminalfilm und Sozialstudie nicht, weil der moralische

Zeigefinger immer spürbar blieb. Der klischeehaften Mutter-Tochter Beziehung um

einen leicht aufmüpfigen 18jährigen Teenager, der mit anderen Jugendlichen

Zelten möchte und heimlich raucht, stand eine Halbwelt gegenüber, für die der

Film keine Sympathien aufbrachte. Das lag besonders an der Gestaltung der

eigentlichen männlichen Hauptrolle, dem vom späteren Synchronisations-Guru

Rainer Brandt gespielten Fotografen Ingo Werner, der hier die Rolle des

Verführers innehatte. Er agiert viel zu brachial und ohne Charme, um

glaubwürdig vermitteln zu können, warum die Schülerin Susanne sich von ihm

fotografieren lässt. Als sie sich ziert, nackt auszuziehen, fordert er von

Gerti (Dagmar Lassander), sie soll sich an ihre frühere Mitschülerin heranmachen.

|

| ...wird die Begegnung mit Gerti (Dagmar Lassander) ... |

Wie Gerti es gelang, Susannes Vertrauen zu gewinnen, ließ

der Film lieber weg. Offensichtlich musste es genügen, dass sie inzwischen zum

erfolgreichen Model geworden war, um Susanne von den Verlockungen des

Nachtlebens zu überzeugen. Statt zu ihrer Oma zu fahren, geht sie lieber mit ihr

in die Striptease-Bar von Radebach, wo sie an einem Model-Wettbewerb mitmacht

und zur „Miss Nacht“ gewählt wird. Eine wenig glaubwürdige Wendung, die auf

Werner Klinglers Einfluss zurückgehen könnte. Regisseur Klingler, damals schon

Ende 60, war seit den frühen 30er Jahren im Filmgeschäft tätig und blieb sowohl

während des Nationalsozialismus, als auch in den Boom-Jahren der 50er Jahre

vielbeschäftigt. Noch 1962 verantwortete er den vierten Film der erfolgreichen

Mabuse-Reihe „Das Testament des Dr.Mabuse“, aber seit 1965 hatte er keinen

Regie-Auftrag mehr übernommen, vielleicht auch nicht bekommen.

|

| ...zum Alptraum. |

Dass er 1968 im jungen Erotik-Film noch ein letztes Mal Regie

führte (er starb vier Jahre später) überrascht nur vordergründig. In den

späten 50er Jahren hatte er sich intensiv am damals aufkommenden Moralfilm

beteiligt, mit dem bevorzugt die weibliche Jugend vor den Gefahren einer

liberaleren Sexualität und veränderten Geschlechterrollen gewarnt werden

sollte. Den Widerspruch, damit gleichzeitig den Voyeurismus männlicher

Betrachter zu bedienen, erfüllte schon sein erster von drei „Arzt“-Filmen

„Frauenarzt Dr. Bertram“ (1957), der trotz seines selbstgewählten moralischen Anspruchs

ungeniert leicht bekleidete Mannequins zeigte. Auch sein Beitrag zum damals populären

Kriegsfilm „Blitzmädels an die Front“ (1958) verband weibliche Schauwerte mit

oberflächlicher Geschichtsverarbeitung. In dieser Hinsicht war „Straßenbekanntschaften

auf St. Pauli“ eine konsequente Fortführung, verglichen mit den schillernden

St.Pauli-Geschichten eines Rolf Olsen oder Jürgen Roland blieb Klinglers Film aber

altbacken und wenig authentisch.

"Straßenbekanntschaften auf St. Pauli" Deutschland 1968, Regie: Werner Klingler, Drehbuch: Jürgen Buchmann, Jürgen Knop, Darsteller : Günther Stoll, Rainer Brandt, Dagmar Lassander, Suse Wohl, Sibille Gilles, Rainhard Kolldehoff, Jürgen Feindt, Hilde Sessak, Evelyn Künneke, Laufzeit : 75 Minuten