Inhalt: Eva (Elke Sommer) verlässt die U-Bahn-Station und

eilt in hochhackigen Schuhen über die winterlichen Straßen Berlins zu einem

Termin. Ihr Aussehen ist gefragt bei der Vorstellung im Haus einer älteren Dame

(Blaženka Katalinić), von der sich Eva einen gut bezahlten Job erhofft. Ihre

Attraktivität überzeugt und sie erhält den Auftrag – 2000 DM bekommt sie

sofort, die restlichen 2000 nach Erledigung.

Schon am nächsten Tag fliegt sie nach Dalmatien an die

Adria-Küste, um dort als Urlauberin einzuchecken. Schnell lernt sie einen

jungen Einheimischen (Branimir Tori Jankovic) kennen, der sich näher für die

junge Blondine interessiert. Eva erwidert seine Avancen zwar nicht, freundet

sich aber mit ihm an und erfährt so, auf welcher der vielen kleinen Inseln sich

der von ihr gesuchte Mann (Peter van Eyck) befindet. Sie mietet sich ein Boot

und legt an dessen Rückzugsort an, muss aber feststellen, dass er sich nicht

nur verbarrikadiert hat, sondern auch die Hunde auf sie hetzt…

Als "Verführung am Meer" am 04.11.2014 von der PIDAX veröffentlicht wurde, nahm ich den Film zuerst nicht wahr. Zu wenig ließ er sich trotz Elke Sommer und Peter van Eyck in die deutsche Kino-Historie einordnen. Deutsch-jugoslawische Co-Produktionen waren zu dieser Zeit keine Seltenheit, aber bei "Verführung am Meer" lag die Sache irgendwie anders - bis ich mich näher mit Regisseur Zivanovic auseinander setzte und seinen Film „Čudna devojka“ entdeckte, den er ein Jahr zuvor mit dem selben Team gedreht hatte. Er kam unter dem Titel "Studentenliebe" 1963 in einer deutsch synchronisierten Fassung in die DDR-Kinos und hätte ich einen Wunsch frei, dann sähe ich ihn gerne auf DVD.

So sehr ich es schätze, dass die PIDAX "Verführung am Meer" wieder zugänglich machte, so sehr beließ sie es dabei, die falsche Erwartungshaltung an den Film zu unterstützen, die ihm schon zu seiner Entstehungszeit schadete. Die Überschrift "Vom Drehbuchautor von "Todesschüsse am Broadway" und "Dynamit in grüner Seide"" ist auch insofern falsch, dass Rolf Schulz, der die Drehbücher zu den genannten Filmen erst viele Jahre später schrieb, hier nur unterstützend tätig war. Stattdessen war der jugoslawische Autor Jug Grizelj dafür verantwortlich, der sein Drehbuch zu „Čudna devojka“ variierte. Die Parallelen zwischen beiden Filmen in der Charakterisierung einer jungen Frau in einer Phase, in der sich moralische Standards und die Geschlechterrollen zu ändern begannen, sind offenkundig - "Verführung am Meer" ist junges modernes Kino der frühen 60er Jahre im Geist der "Nouvelle vague" (Die grünen Links führen zur Amazon-Bestellseite).

"Und das übrige…ist das auch echt?"

Die hübsche Blondine bejaht. Sie will den Job und das Geld,

denn sie mag die Dinge, die sie sich davon kaufen kann. Die eine Hälfte sofort,

die zweite bei Erfolg. Ihr Auftrag wird nicht genannt, aber der deutsche Filmtitel

lässt keinen Zweifel daran: "Verführung am Meer". Sie reist vom

winterlichen Berlin an die jugoslawische Adria-Küste. Schnell bekommt sie

Kontakt vor Ort, denn die junge als Urlauberin getarnte Deutsche weckt

Begehrlichkeiten, die sie für ihre Zwecke nutzen kann. Sie verfolgt eine klare

Strategie - ihre körperlichen Vorzüge am richtigen Ort so zu präsentieren, dass

sie der Zielperson ins Auge fallen. An dessen Reaktion hegt sie keinen Zweifel.

Das Wort "Prostitution" fällt nicht im Film, aber

die Unmoral ist mit Händen zu greifen. Elke Sommer ist "Eva" und sie

nähert sich dem Mann, um ihn aus dem Paradies zu vertreiben. Sie täuscht eine

Notlage vor, um den so herbei gelockten Peter (van Eyck) zum Sex zu verführen.

Er, der auf einem felsigen Eiland vor der Adria-Küste sein Refugium abseits der

Menschen gefunden hat, soll wieder in eine bürgerliche Existenz nach

Deutschland zurückkehren. Verlockt von dem einzigen, was ihm in seiner selbst

gewählten Einsamkeit vermeintlich fehlt - die Nähe zu einer Frau.

"Wer bist du?“ – „Ein Mann, und du?“ – „Eine Frau“

"Verführung am Meer" hätte eine böse, mahnende

Geschichte erzählen können über vorgetäuschte Gefühle und die zunehmende

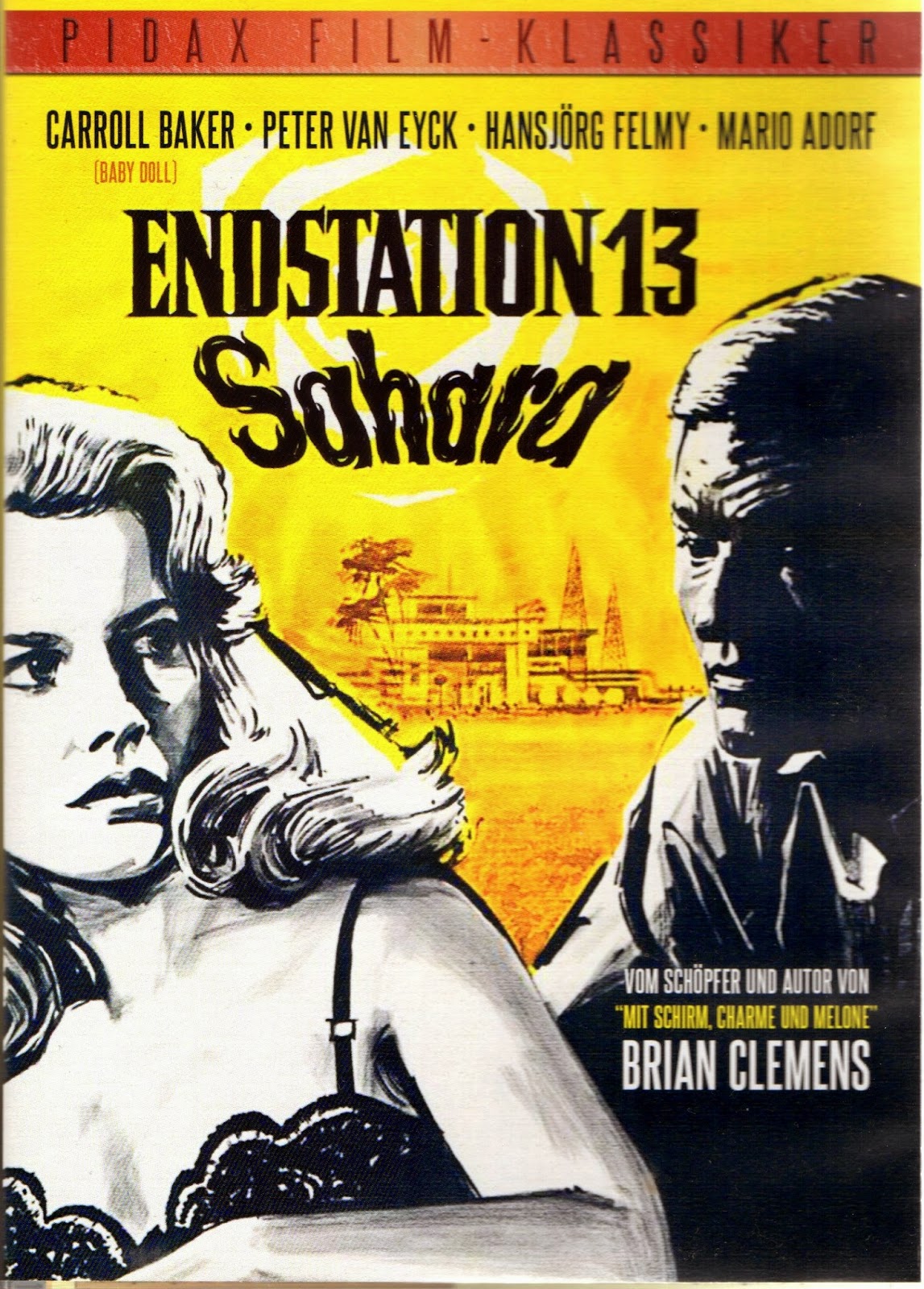

sexuelle Verkommenheit in der Gesellschaft - Elke Sommer ("...und sowas nennt sich Leben", 1961) und Peter van Eyck ("Endstation 13 Sahara", 1963) besaßen ausreichend Erfahrung im Genre des Moralfilms -

doch der Film wählte einen anderen Weg. Eva und Peter kommen sich näher und die

junge Frau verliebt sich in den deutlich älteren Mann. Eine Entwicklung, die

wiederum reflexartig den Verdacht provoziert, hier handelte es sich um eine

lüsterne Alt-Herren-Fantasie, untermalt von den für diese Zeit offenherzigen

Bildern einer hübschen jungen Frau. Dieser Vorwurf will oder kann den

entscheidenden Unterschied zu einem solchen Männer-Traum vielleicht nicht

erkennen - nicht der Mann steht hier im Mittelpunkt, sondern die Frau, aus

deren Perspektive der Film erzählt wird.

Zwar entfaltet sich im Lauf der Handlung die Vergangenheit

Peters und werden seine Beweggründe deutlich, warum er an diesem einsamen Ort

lebt, aber sein Charakter erfährt keine Entwicklung. Ganz anders dagegen die

junge Frau, auch wenn der Betrachter bis zum Schluss kaum etwas über sie

weiß. Sie agiert, während er reagiert. Zuerst auf ihre Verführung, dann

auf das beginnende Liebesspiel bis zur Offenbarung ihrer ursprünglichen

Intention. Nicht der Mann ist es, der dank seiner moralischen und geistigen

Überlegenheit bzw. seines liebenswerten Wesens der Frau den richtigen Weg weist

– Grundvoraussetzung eines feuchten Männertraums – sondern sie selbst zieht

eigene Konsequenzen. Peter wäre ihr sonst wie geplant auf den Leim gegangen.

„Du spielst mit mir?“ – „Und warum nicht?“

„Verführung am Meer“ ist ein Wunder. Er moralisiert, wertet und

relativiert nicht, sondern erzählt eine einfache Geschichte inmitten einer in

ihrer felsigen Kargheit wunderschönen Landschaft. Die üblichen halbseidenen Assoziationen

– Sex, Nacktheit, junge Frau, älterer Mann – verfangen hier nicht, denn

„Verführung am Meer“ oder schlicht „Ostrva“ (Inseln), wie der Film auf

serbo-kroatisch heißt, ist tief im jungen jugoslawischen Kino der frühen 60er

Jahre verankert, das sich an der französischen „Nouvelle Vague“ orientierte. Im

Jahr zuvor hatte Regisseur Jovan Zivanovic die Romanverfilmung „Čudna devojka“

(Studentenliebe, 1962) herausgebracht – die Geschichte einer jungen Studentin,

die unangepasst und sexuell offensiv ihren eigenen Weg sucht. „Cudna devojka“

spielte vor dem Hintergrund der sozialistischen Gesellschaft in Jugoslawien und

war nur in der DDR in die Kinos gekommen, weshalb „Verführung am Meer“ – mit westdeutschen

Produktionsgeldern entstanden und den Filmstars Elke Sommer und Peter van Eyck

prominent besetzt - vordergründig wenig Gemeinsamkeiten mit seinem

Vorgängerfilm aufzuweisen scheint.

|

| Spela Rozin in "Cudna devojka" (Studentenliebe, 1962) |

Tatsächlich überwiegen die Parallelen, denn Regisseur

Zivanovic versammelte dasselbe Kreativ-Team um sich - nur um den damaligen

Newcomer Rolf Schulz ergänzt, der für die deutschsprachigen Dialoge zuständig

war. Gemeinsam mit Drehbuchautor Jug Grizelj, Kameramann Stevan Miskovic,

Komponist Darko Kraljic und Cutterin Jelena Bjenjas variierte Zivanovic die in „Čudna

devojka“ verfilmte Story einer selbstbewussten jungen Frau neu – vor dem

Hintergrund einer Urlaubslandschaft und ohne offensichtliche Nähe zur

gesellschaftspolitischen Tagesaktualität. Besonders in der Gegenüberstellung

beider Filme wird deutlich, dass die Geschichte um Peter nur als Rahmen dient –

die Charakterisierung der jungen Frau und ihr Weg der Selbstfindung blieb dem

Geist von „Čudna devojka“ treu. Zivanovic betrachtete seine weiblichen

Protagonistinnen mit Sympathie und verurteilte ihre offene sexuelle Attitüde

nicht. Im Gegenteil erweisen sich Beide als intelligent und in der Lage ihr

eigenes Verhalten zu hinterfragen und zu korrigieren.

Damit widersprach „Verführung am Meer“ den damaligen

moralischen Standards, die einforderten, dass junge Frauen für ihr

promiskuitives Verhalten büßen sollten. Zumindest ihr Ruf wurde nachhaltig

beschädigt, wie auch ihre Auftraggeberin annimmt. Doch Eva ordnet sich nicht

unter, sondern behält die Hoheit über ihr Handeln – am Ende wirkt ihr Verhalten

moralischer als das der alten Dame. Unterstützt wurde Zivanovics Gespür für die

beginnenden soziokulturellen Veränderungen durch eine kontrastreiche

Bildsprache, deren Perspektiven die Menschen immer in Bezug zu ihrer

Umgebung setzen. Mal verleiht er ihnen Dominanz, mal bleiben sie im Hintergrund

oder assimilieren sich fast bis zur Unsichtbarkeit in der Landschaft. Obwohl

nur wenige Minuten zu Beginn ins Bild gerückt, vermittelt der Weg Evas durch

Berlin (auch wenn die Anordnung geografisch nicht logisch ist) eine

Verlorenheit, die ihre späteren Motive verständlich werden lässt.

In stilistischer Hinsicht ähnelt „Verführung am Meer“

seinem Vorgänger „Čudna devojka“, aber Regisseur Zivanovic konnte für den

westdeutschen Markt etwas mehr wagen – Elke Sommer inszenierte er in ihrer

Erotik konkreter als zuvor Spela Rozin. Beim Publikum geholfen hat es ebenso

wenig wie die Küstenlandschaft und die populäre Besetzung. Obwohl dem Film

seine inszenatorischen Qualitäten nicht abgesprochen wurden, lassen die wenigen

Kritiken die Unfähigkeit erkennen, sich auf die inneren Beziehungen der

Protagonisten, besonders aber auf die weibliche Hauptrolle einlassen zu wollen

- bis hin zu der zwar werbewirksamen, die Intention des Films massiv missverstehenden Bezeichnung

einer „modernen Robinsonade“. Sowohl „Čudna devojka“ (Studentenliebe) als auch

„Verführung am Meer“ waren hinsichtlich ihres Umgangs mit der Sexualität und

den Geschlechterrollen ihrer Zeit voraus – und sind es immer noch.

In stilistischer Hinsicht ähnelt „Verführung am Meer“

seinem Vorgänger „Čudna devojka“, aber Regisseur Zivanovic konnte für den

westdeutschen Markt etwas mehr wagen – Elke Sommer inszenierte er in ihrer

Erotik konkreter als zuvor Spela Rozin. Beim Publikum geholfen hat es ebenso

wenig wie die Küstenlandschaft und die populäre Besetzung. Obwohl dem Film

seine inszenatorischen Qualitäten nicht abgesprochen wurden, lassen die wenigen

Kritiken die Unfähigkeit erkennen, sich auf die inneren Beziehungen der

Protagonisten, besonders aber auf die weibliche Hauptrolle einlassen zu wollen

- bis hin zu der zwar werbewirksamen, die Intention des Films massiv missverstehenden Bezeichnung

einer „modernen Robinsonade“. Sowohl „Čudna devojka“ (Studentenliebe) als auch

„Verführung am Meer“ waren hinsichtlich ihres Umgangs mit der Sexualität und

den Geschlechterrollen ihrer Zeit voraus – und sind es immer noch.

"Verführung am Meer" Deutschland, Jugoslawien 1963, Regie: Jovan Zivanovic, Drehbuch: Jug Grizelj, Rolf Schulz, Darsteller : Elke Sommer, Peter van Eyck, Blazenka Katalinic, Branimir Tori Jankovic, Laufzeit : 76 Minuten